補助金等中小企業関連情報

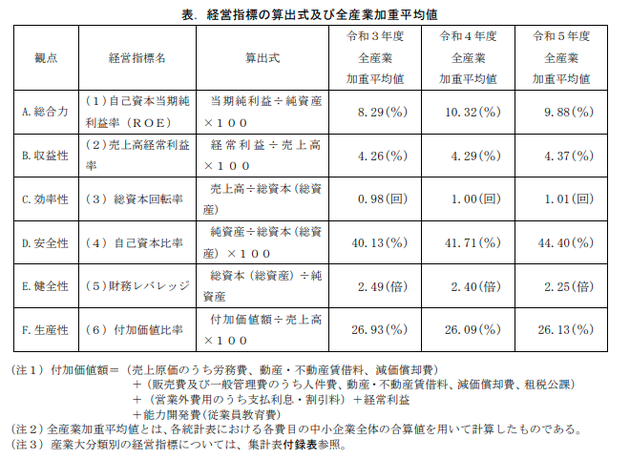

2025年3月31日 中小企業全体は減収増益~中小企業実態基本調査速報公表

2025年3月28日、中小企業庁より中小企業実態基本調査(令和5年度決算実績)速報が公表されました。

中小企業実態基本調査は年1回実施される中小企業の財務・経営情報を把握する調査です。

調査は日本標準産業分類に基づき、約11万社を対象としています(有効回答率は41.1)

なお、今回は速報ですが、毎年7月ごろに確報が出ます。

調査結果を参考に経営指標などを算出するときは、確報まで待ってから行っています。いうほど大きくは変わりませんが。

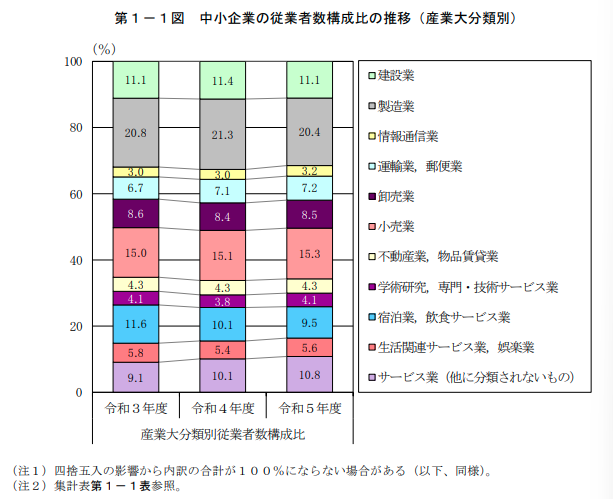

さて、速報値のトピックですが、今や経営者の重要トピックである労働市場、従業員数の増減から見てみましょう。

従業者数については、宿泊・飲食サービス業の減少が大きくなっています。他に減少が目立つところは製造業と建設業。

逆に大きく増えている業種は、情報通信業と学術研究・専門技術サービス業と他のサービス業の3業種です。

減っている宿泊・飲食サービスの従業員数ですが、その内実は飲食サービスだけの減少で、従業員数自体も大きいところ、当該業種全体の数値を押し下げています。

ちなみに飲食サービスは前年から12%、約30万人の減少となっています。

飲食や製造は労働者からあまり好まれていない職場のようですね。

産業別の構成比で見ると、飲食から他のサービスに移動した感じがします。

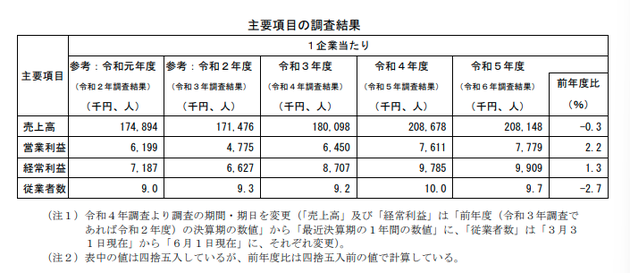

損益状況に目を向けると、売上は横ばいから若干減少、利益はプラスの減収増益状況のようです。人員は少し減らしてますね。

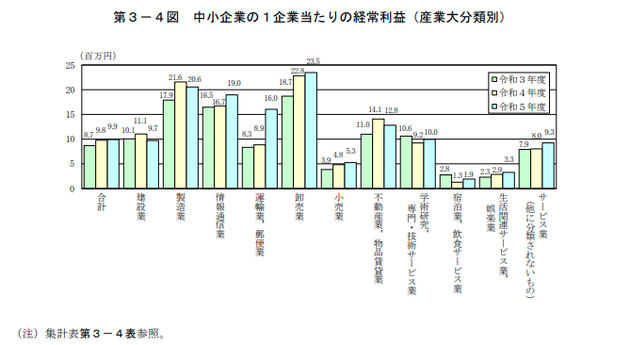

1企業あたりの経常利益でいうと、売上規模と比べ情報通信業が儲かっているように見えます。運輸・郵便業の増加も目立ちますね。おそらく価格転嫁の値上げが行き渡っているのではと想像します。

直近の調査データを見るに、中小企業全体ではコスト改善での利益確保が進み、財務的に安定性が向上している様子です。

ただ、令和6年度になってから円安と人件費増の進みが早くなりましたので、「ナウ」の状況はこれほど良いデータではないかもしれませんね。

2025年3月23日 政府、金融機関に事業者支援徹底を要請

最近、銀行さんは非常に借り手企業に対して協力的ですね。

しかしそもそも銀行は本来的には債権者であり、企業が倒産するのは借入金があるためです。

バブル崩壊後しばらくは中小企業の再生に協力する銀行などほぼなく、回収一辺倒でした。

貸し剥がしや貸し渋りが横行し、多くの中小企業経営者は苦しめられ、銀行に潰されたような状況がそこら中で起きていました。

このような「ハゲタカ」の世界線は銀行が債権者として回収の行動に走ったから起きたことですね。

で、今なぜそのようなことが起きていないかというと、回収に走っていない(=支援)からです。

なぜ回収に走らないかというと、お国の方から「中小企業支援をやってくださいよ、わかりますよね?」というプレッシャーがかかっているからです。

昨今、中小企業活性化協議会への相談件数は過去最高を更新する等鑑みて、国としては今後とも、事業再生支援ニーズは更なる高まりを見せていくものと想定しています。

そんな中、より一層中小企業支援を充実させていくため、令和7年3月17日、政府は再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージを取りまとめ、これに基づいた事業者支援の徹底を各金融機関宛総理大臣名の入った要請を行っています。

ということは、許認可業である銀行さんはこの要請に逆らった行動は取らない、取れないと考えるのが相当です。

要請文には「現場の第一線の職員等まで周知・徹底を」とうたわれておりますので、聞いたふりレベルでは済まない実践が求められるものであろうと思います。

敵を知り己を知れば百戦危うからず。では、この要請がどういうものなのかチェックしていきましょう。

要請としては、支援パッケージの主要項目である以下4つの内容の実施になります

1.早期相談に向けた取組強化

2.事業再生支援の体制強化

3.その他経営改善・事業再生に資する支援インフラの整備

4.資金繰り支援、条件変更・借換えに係る対応

具体的には、

1.早期相談に向けた取組強化

↳官民連携した予兆管理の重要性高まる、早期相談に対する着実な対応強化を図る

・施策

①「信用保証協会向けの総合的な監督指針」改正後のフォローアップ

②拡充・延長した「早期経営改善計画策定支援事業」の活用

③「予兆管理における着眼点」の活用

④再チャレンジに関する事例集の活用

2.事業再生支援の体制強化については、

↳資金繰り支援に留まらない実情に応じた経営改善、再生支援が極めて重要なため、専門家連携を一層密接に

・施策

①トレーニー研修制度や協議会補佐人制度の活用促進等を通じた体制強化

②拡充する再チャレンジ支援の活用

③事業再生支援等に関するノウハウやネットワークの活用

④「自治体における求償権放棄手続の手引(仮称)」の活用促進

⑤「経営者保証改革プログラム」等に関する取組状況のフォローアップを踏まえた対応

⑥適切な事業者支援に向けた対応

3.その他経営改善・事業再生に資する支援インフラの整備

↳各種支援制度の活用に取り組むこと

・施策

①「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度」の活用

②資本性劣後ローンの活用

③「協調支援型特別保証制度」の活用

④「セーフティネット貸付(物価高騰対策)」等の活用

⑤「セーフティネット保証5号」の業種指定の変更に向けた対応

⑥抜本的な事業再生支援の検討

⑦「事業再生情報ネットワーク」の活用

4.資金繰り支援、条件変更・借換えに係る対応

↳事業者の業況を積極的に把握し、補助金のつなぎ資金や賃上げ用資金等の相談に丁寧かつ親身に対応、既往債務条件変更等の迅速かつ柔軟な対応の継続

となっておりまして、ざくっとまとめると、

“ダメになる会社が増えてるから、金融機関は保証協会含めてもっと手厚く、積極的に支援しなさいよ”

“そのために施策は用意しておいたから、これもちゃんと使ってね”

という感じです。

ということは、借り手の企業にとってはまだまだ銀行さんは協力的なポジションで接してくれるということになりますね。

逆にこのような政府方針というかおふれが出ているにかかわらず、非協力的で貸し渋りや貸し剥がしに遭ったような場合は、「ちょっと国の方針と違うんじゃないの?」的な一撃を浴びせてあげてもいいかもしれませんね。

それでも治らないようであれば、前回ご紹介した金融庁の相談窓口へ相談です。

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

お金の貸し手である銀行さんが自社に対しどういう行動をなしていくか、くるのか、その方針なり、行動態様を理解・予想し、事業の継続に活かしていきましょう。

・再チャレンジ支援パッケージ内容

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250317/20250317.html

・上記を踏まえた事業者支援の徹底要請

2025年3月14日 貸しはがし貸し渋り相談状況

金融庁は「金融サービス利用者相談室※」という相談窓口を設けているのですが、先週7日、その受付状況と内容が公表されていました。

※金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ウェブサイト・郵送等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する金融サービス利用者相談室(相談室)を開設しています。

受付の件数はというと12,432件で、前期(令和6年7月-9月)の11,591件に比べて、やや増加(841件)しているとのこと。

金融庁当該情報HP

https://www.fsa.go.jp/soudan/2024soudan10-12/2024_10-12.html

その中で、貸金等に関する相談件数は、前年同期(10-12月)に比べて、増加(565件→648件)しています。

要因別では、一般的な照会・質問に関するものが198件(31%)、個別取引・契約の結果に関するものが181件(28%)等となっていて、貸金業協会等の業界団体を紹介した相談等も45件あったようです。

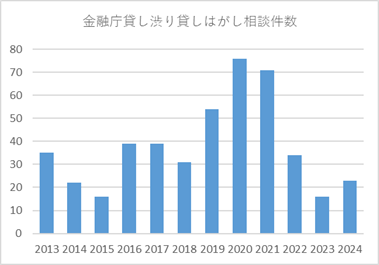

また、貸しはがしや貸し渋り(ぶっそうな話ですが)に関する情報の受付情報も公表されていました。

年間ベースでいうと、昨年と比べて7件増加したようです。(16→23件、率にすると44%増)

年間の推移を見ると↓このような感じ

増えてはいますが、コロナ時期のときの数と比べたら1/3弱なので、金融機関の対応については落ち着いてる感じですかね。

今時分は中小企業金融の円滑化や十分な説明、苦情処理の強化などなど中小企業を応援せよーとのお達しがお上から出てますので、これにさからって貸しはがしなどする金融機関はそうそうないかと思います。

そのなかでも年間23件はあった、チャレンジングな(笑)金融機関があったということですね。

ただこちら相談を受けるだけのガス抜き機関ではありません。金融庁にタレこまれた金融機関の内6つの金融機関については、実際に金融庁が動きまして、ヒアリングや検証をしたそうです。

いやはやこわいですね。

銀行側担当者やら支店長やらの出世の道は途切れたであろうことはおそらくまちがいないでしょう。くわばら。

皆さんも金融機関から納得のいかない対応をされたときは、「相談室」に話をもちかけてみましょう。もしかすると「金融サービス利用者相談室」に相談します、というだけで態度が180度変わるかもしれません(笑)

ただ乱発はしないようにしましょう。伝家の宝刀でぜひ。

2025年3月5日 小規模事業者持続化補助金第17回公募要領が公開

小規模事業者持続化補助金の第17回公募に関する公募要領が公開されました。持続化補助金は、販路開拓や業務効率化取組みでかかる経費を補助してくれるものになります。

小規模、と銘打たれているだけに対象は小規模事業者に限られます。

具体的には常時使用従業員の規模で線引きされていて、

・商業サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下

・製造業その他 20人以下

となります。

また、会社や個人事業主、NPOのみが認められていて、お医者さんや社団、財団、社福などの法人は認められていません。

なお、資本が大きい会社の100%子会社や売上が15億超あるような会社もだめです。

(さらに詳細な対象外事業者は公募要領※でご確認の程)

※公募要領は事務局HPから→ https://r6.jizokukahojokin.info/#

補助上限額は50万円なのですが、インボイス特例対象の事業者さんは+50万円、賃上げ特例対象事業者さんは+150万円されます。

ちなみに補助率は2/3と手厚いです。

補助の対象となる経費については、次の8つになります。

①機械装置等費

②広報費

③ウェブサイト関連費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

⑤旅費

⑥新商品開発費

⑦借料

⑧委託・外注費

昔は自社HPを作成する費用に充ててたことが多かったですね。

最近はいろいろ手軽なウェブサイトサービスが増えてますし、高額なオリジナルを作る必要性も薄くなってきたのかもしれません。

また、今ではウェブサイトのみでの申請はできなくなっていますし、認められ額も補助申請額の1/4までとされています。50万円の補助を受けるとすると75万円の費用ですので、その場合は19万弱になります。となると外注するにしてもかなり安くやってもらえるところでないとだめですね。

そんなわけで、販促面では展示会出展が一番の使いみちかと思います。

他は業務効率化、生産性向上取組みのための設備費用ですかね。

申請には経営計画と事業計画の作成・提出が必要

ただ、申請にあたっては「経営計画」が必要で、これを商工会や商工会議所のアドバイスを受けながら作成しなければなりません。

この経営計画で計画した施策(設備導入だとか展示会出展だとか)への補助になります。

この「経営計画」の作成がちょっと面倒なんですよね。実際に面と向かうことになるのは、商工会議所から嘱託された中小企業診断士さんなんですけど、厳しい人に当たると何度も修正したり、やり直しさせられたりで時間がかかる。(慣れてない事業者さんなら尚更)

公金なので厳しい目線も当然といえば当然なのですが、言ってもたかだか50万円の補助をもらうのに何十時間も掛けていたら、アルバイトでもしたほうが早いです(笑)

また、採択されても先にお金は出ない(かかった分を後から補助)ので、実施のためには、とりあえず当該必要資金の用意はしておかなければなりません。

あと、汎用性が高くて当該計画以外でも使えちゃいそうなもの(PCとか)もだめです。あくまで計画のためだけに使うモノ、使われる費用が前提となります。

ちなみに経営計画・補助事業計画は何を書けばいいかというと、

まず経営計画は、

1.企業概要

2.顧客ニーズと市場の動向

3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み

4.経営方針・目標と今後のプラン

の4つ。

次に補助事業計画は、補助事業の内容として以下3点ないし4点、

1.補助事業で行う事業名

2.販路開拓等(生産性向上)の取り組み内容

(3.業務効率化(生産性向上)の取り組み内容)

4.補助事業の効果

と経費明細と資金調達方法これを8ページ以内で書く感じです。

経費と調達の部分で各1枚つかうので、計画部分で6ページ程ですかね、作成することになります。

事業計画自体はやること、したいことなので作りやすいかと思いますが、経営計画のほうは分析が要るので、慣れていないともしかしたら時間がかかるかもしれませんね。

採択率の変化

そんなちょっと手間と時間のかかりそうな申請ですが、ここのところ採択率が低くなっている悪いニュースもあります。

第1回が90%だったのに直近16回では37%まで落ちました。

指導を受けて計画作っても6割落ちるならちょっとなーと思いますね。憎まれ口をたたけば、ある意味何を指導してくれたの?的な。

ちょっとネガティブ面ばかりになりましたが、とはいえ使えるものは使う、貰えるものは貰っておいたほうが良いことには違いありません。

応募締切は計画書については6月3日、申請については6月13日を予定されています。

また、毎度のgBizIDプライムアカウントが申請にあたり必要となりますので、申請を検討しているが取得がまだ、というかたは早めに取っておきましょう。

2025年2月12日 今年もあるのか!省力化投資補助金

昨年末公表されていた予算案では、省力化投資補助金がなくなるような話でしたが、今年も継続されるようです。

1月末に公募要領も公開され、補助額や補助率、その他要件なども明らかになっています。

見ると、去年の省力化補助金は、カタログに載っている機器を中小企業が選ぶシステムだったところ、今年はカタログ式も残りつつも、スクラッチの、オーダーメイドタイプのシステムや一点ものの機会装置、生産設備なども対象となるようです。

カタログ式でないものを「一般型」としてますが、これは大きな変化ですね。

カタログから選べることが簡易でよろしい、と始まった省力化投資補助金ですから、かなりの方向転換のように感じます。

あまり活用されてこなかったように思えるので、活用されなかった理由や問題点、課題を解消しにきた印象ですね。

となると、ものづくり補助金との兼ね合いが難しいところに思いますが、もの補助は「革新的な新製品やサービスの開発」。省力化は文字通り生産・業務プロセス等の効率化を目的にするものと一応区分けされるようです。

省力化投資補助金とは

ちなみに、今回公募要領が公開された省力化補助金は正しくは、「中小企業省力化投資補助事業」といいまして、その中でも「一般型」となります。

こちらは、

『中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。』

ものです。何やら賃上げなる文言が入っているのが気になりますが、生産性向上が図れる省力化投資に補助してくれるものですね。

補助上限額等補助内容は以下のとおり。

1.補助上限額

従業員数5人以下 750万円(1,000万円)

従業員数6~20人 1,500万円(2,000万円)

従業員数21~50人 3,000万円(4,000万円)

従業員数51~100人 5,000万円(6,500万円)

従業員数101人以上 8,000万円(1億円)

※カッコ内は大幅な賃上げ計画時

2.補助率

補助金額1,500万円まで

中小企業 補助金額1,500万円まで1/2(2/3)、1,500万円超1/3

小規模等 補助金額1,500万円まで2/3、1,500万円超1/3

※カッコ内は大幅な賃上げ計画時

なかなか大きな金額ですよね。

事業進出補助金も同じくらい大きな金額ですし、なんだか今年の経産省は大盤振る舞いな感じです。

必要とされる要件は?

さて、とはいえそう簡単になんでもかんでも出してくれるわけでないのは想像に難くないところ、要件を見てみましょう。

とりあえず事業計画を策定して提出することになるのですが、その内容として、以下基本要件があげられています。

1)労働生産性の年平均成長率が+4.0%以上増加

2)1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以

上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加

3)事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準

4)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)の基本要件を全て満たす3~5年の事業計画に取り組むこと。

ここでの労働生産性は一人当たり付加価値額ですね。

他には、

・省力化指数を計算すること

・投資回収期間の計算をすること+根拠資料の提出

・投資前より付加価値額が増加すること

・人手不足解消目的のオーダーメイド設備の導入

・SIer活用時は保守メンテ体制の構築

・資金調達予定時は調達先金融機関等からの確認書提出

といった内容が求められます。

なにやら面倒そうですが、事業再構築とかでやった細かな要件と比べるとそれほど作成は難しくなさそうです。

申請受付時期、終了時期についてはまだ確定していないようですが、3月初旬に申請様式公開、3月中旬の申請受付で3月下旬に締切と短い期間に第一回はなりそうです。詳細は今後の発表を待つことといたしましょう。

なお、毎度こういった補助金は第一回の採択率が高いので、準備できる方は早めに計画を立てておいて、締切に間に合うようにいたしましょう。

ちなみにカタログ注文型もより使いやすくなるようですので、汎用品購入で補助金を活用したい方はこちらにも注目ですね。

こちらは2月末ごろに内容が明らかになるようです。

以上、今年も継続された省力化投資補助金の話題でした。

(参考)中小企業省力化投資補助金HP(一般型)

2025年1月11日 最後の事業再構築補助金が公募開始

事業再生コンサルが注目した補助金等中小企業関連情報、今回は第13回事業再構築補助金公募開始についてお伝えします。

さて、第13回となる事業再構築補助金が令和7年1月10日から公募開始となりました。

金額の規模感が大きく、使い勝手の良かった大人気補助金の事業再構築ですが、今回の公募で最終回のようです。

公募期間は令和7年1月10日から令和7年3月26日までとなっています。

応募開始はまだ未定のようですが、応募締切は公募期間にあるとおり、3月26日となっています。

これからあと2カ月半ありますので、まだまだ申請書類を整える時間はあります。申請自体は電子申請ですので、GビズIDプライムアカウントは前もって取得しておきましょう。

(GビズIDプライムアカウントはGビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。詳細→https://gbiz-id.go.jp/top/)

今回の事業再構築補助金の内容

すでにご存じのかたも多いかと思いますが、事業再構築補助金の内容についておさらいです。

事業再構築補助金は、

「新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援」するものです。

ポストコロナがキーワードとなっていまして、第13回(今回)の公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援されるようです。

補助金額は2枠3類型に分け設定されています。

その枠は、成長分野進出枠、コロナ回復加速化枠の2枠、

そのなかで成長分野進出枠は通常類型とGX進出類型にわけられ、コロナ回復は最低賃金類型となります。以前は3枠5類型あったのでその点はちょっと縮小されたようです。

従業員が40人の会社さん成長分野進出枠の通常類型に申し込むとすると、補助率は1/2なので、6000万円の事業計画で3000万円まで補助金が出ることになります。相変わらず大きいですねぇ。

比較してコロナ回復加速化枠は最大でも1500万円となり、半分のサイズ感ですが、その分補助率は3/4と高くなっています。なので2000万円の投資計画でのマックスということになりますね。

[成長分野進出枠(通常類型)]

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)

【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)

【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)

【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)

補助率:中小企業者等が1/2(2/3)、中堅企業が1/3(1/2)

[成長分野進出枠(GX進出類型)]

中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)

【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)

【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)

【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)

中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)

補助率:中小企業者等が1/2(2/3)、中堅企業が1/3(1/2)

[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数5人以下】100万円~500万円

【従業員数6~20人】100万円~1,000万円

【従業員数21人以上】100万円~1,500万円

補助率:中小企業者等が3/4(2/3)、中堅企業が2/3(1/2)

[卒業促進上乗せ措置]

各事業類型の補助金額上限に準じる

補助率:中小企業者等が1/2、中堅企業が1/3

[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]

100万円~3,000万円

補助率:中小企業者等が1/2、中堅企業が1/3

※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

個別詳細内容は、既に公開されている公募要領で確認されてみてください。

→https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

やらなきゃ損的な補助金ですが、注意点をひとつ。

成長分野進出枠には、事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること、という給与総額増加要件があるのです。

年平均2%なので3年だと計画から6%、5年だと10%アップとなります。しかも給与支給総額なので、当該新事業の分だけでなく、全社的な給与額になります。

ついては、新事業以外の他の事業における人件費の上昇も織り込んで、補助事業の計画を立てないと、せっかく補助金を受けられてもそれ以上の人件費上昇の可能性が生じます。

給与額が年3億円だと10%で3000万円となるので、補助金効果は消されてしまいます。

人件費割合が多い業種や人件費額自体が大きい会社さんにはちょっと使いにくいものかもしれませんね。その点ご注意ください。

中小企業経営者の悩みに寄り添った事業再生・再成長支援

池田ビジネスコンサルティング

中小企業の事業再生等経営のご相談は、池田ビジネスコンサルティングまでお気軽にどうぞ

中小企業の事業再生等経営のご相談は、池田ビジネスコンサルティングまでお気軽にどうぞ